人力资源管理专业是一个应用实践性较强的专业,本专业紧密围绕粤港澳大湾区经济社会发展需求,不断探索创新,历经多年建设,已逐步形成特色鲜明、优势突出的人才培养体系。本专业坚持以学生为中心,落实成果导向教育,通过产教融合强化真实案例教学、企业导师进课堂、实训实践教学,并因应数字化与人工智能的发展而重构人力资源管理专业的人才能力结构,致力于培养具备人文精神、掌握人力资源管理的理论与方法,适应时代需求与组织发展的高素质数字化人力资源管理专业人才。本专业毕业生凭借扎实的专业知识和良好的职业素养,受到用人单位的高度认可。

本专业主要面向粤港澳大湾区,培养德智体美劳全面发展,具有家国情怀、健康人格、国际视野、工匠精神和创新能力,掌握人力资源管理专业的基础理论和专业技能,具有一定的人力资源规划、工作分析、招聘管理与人才测评、绩效管理、薪酬与福利、员工培训与开发、员工关系管理等能力和综合素质,熟练掌握现代人力资源管理的技术及统计分析工具,具有运用数字化人力资源管理的理论和方法解决实际问题的能力和处理人力资源管理相关信息技术的能力。能在工商管理、行政管理、社会保障、咨询服务等领域从事人力资源管理、档案管理、社保管理、咨询服务等岗位工作的复合型应用型人才。

1、思想品德:具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有科学精神、人文修养、文化品位、职业素养和进取精神;关心社会问题和国家发展,具有社会责任感,主动参与社会实践;能够传播中华优秀文化;了解国情民情社情,践行社会主义核心价值观。

2、学科知识:具有系统扎实的经济学、管理学、劳动法学、组织行为学、经济数学等工商管理学科基础知识,具备人力资源管理专业知识和专业技能;了解人力资源管理专业及相关学科的历史、现状和前沿动态,掌握本专业的研究思路和研究方法,了解国内外相关政策法规和惯例。

3、应用能力:具有跨学科领域知识的融通能力,能够综合运用人力资源管理专业知识和数字化人力资源管理等相关知识和技能,分析和解决本专业或相关领域复杂问题,提出相应对策或方案,并对对策和方案的政策依据、社会环境和可能的社会影响进行分析。将数字化思维融入人力资源管理实践,以提高学生的实践能力。

4、创新能力:具有严密的逻辑思维能力、科学的批判精神和反思意识能够运用人力资源管理专业的研究思路和方法组织和开展调查研究,能发现、辨析、总结、评价本专业及相关领域的现象和问题,形成个人判断、见解或对策,具有较强的创新创业能力。能针对专业重点问题组织深度研讨,具有一定的项目研究能力。

5、信息能力:能够运用数字化人力资源管理信息技术和工具获取和分析相关信息,能够熟练使用本专业和各类通用软件及网上办公系统,能够使用人力资源管理信息技术和数字技术分析本专业相关信息技术问题,具有处理本专业领域信息技术问题的能力。

6、沟通表达:具有较强的沟通表达能力,能够使用准确规范的语言文字,逻辑清晰地表达观点,能够与同行和社会公众进行有效沟通,具有一定的宣传和传播能力。掌握商务谈判技巧,具有一定的谈判能力。

7、团队合作:具有较强的组织、协调和管理能力,能够与团队成员和谐相处,协作完成人力资源管理专业复杂任务。通过对资源和信息收集、处理、贮存和利用,不断探究知识,发现知识,创造知识,具有合作学习能力。

8、国际视野:理解和尊重世界文化的差异性和多样性,了解国际动态,关注本专业领域的全球重大问题,具有开展国际交流与合作的能力,能够传播中华优秀文化和中国智慧。

9、学习发展:具有自我规划、自我管理、自主学习和终身学习能力,能够通过不断学习,具有较强的创新创业意识和一定的自主创业能力,能够适应新技术、新岗位的挑战和要求。

本专业紧扣粤港澳大湾区 “产业升级 + 数智转型” 双轮驱动需求,形成 “数智赋能、产教融合” 的人才培养特色。

在数智化融合教学方面,率先将数字技术与传统人力资源管理课程深度结合,开设《人力资源数据分析》《数字化人力资源管理》《智能招聘》等特色课程,依托人力资源大数据实验室,让学生掌握简历智能筛选、绩效数据可视化、薪酬结构模型搭建等数字化技能,适配大湾区企业对 “HR + 数据” 复合型人才的需求。

在产教协同育人方面,本专业构建“企业导师 + 校内导师”双指导体系,与粤港澳大湾区多家龙头企业合作,将企业真实案例与项目引入课堂实训,定期举办 “总裁论坛” 系列讲座,邀请企业人力资源总监、行业专家进校授课并参与课程设计与考核,确保教学内容与岗位需求无缝衔接。

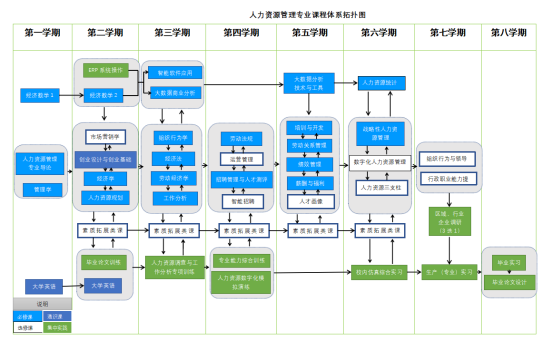

1、专业核心课程

人力资源规划、工作分析、招聘管理与人才测评、绩效管理、培训与开发、薪酬与福利、劳动关系管理。专业特色课程:数字化人力资源管理、人力资源三支柱、人才画像、智能招聘。

2、实践性教学

校内集中实践教学环节:人力资源管理数字化模拟演练、人力资源管理调查与工作分析专项训练、智能软件应用、企业经营沙盘模拟演练、专业能力综合训练、毕业论文写作训练。

企业实践教学项目:在线自主学习拓展模块课、职业品德教育、区域、行业、企业调研(3选1)、专业(生产)实习、毕业实习、毕业设计。

本专业拥有充足的信息资源、完备的教学设施和专业实验室、较为丰富的实习基地。能满足人才培养需要,保证各项专业教学的有效进行。

在AI时代背景下,广东白云学院人力资源管理教学条件的改革通过技术赋能、模式创新和资源整合等多维度推进,以适应数智化人才培养需求。

1、智能化教学平台建设、

通过超星学习通平台,支持“教师授课+自主学习”的混合模式,提供个性化学习服务,并通过跨校同步课堂实现优质资源共享,打破时空限制。结合制造业发展的实际场景,利用AI模拟实施五年规划中的数据推演,提升学生解决复杂问题的能力。

2、技术工具的深度整合

AI辅助教学场景:包括学情分析、资源生成、作业批改等,显著提升教学效率,实施人机协同角色分工,AI承担实时反馈与基础教学,教师转向高阶思维培养和创新规则设计。

3、教育大模型基础设施建设

探索算力共享机制,建设教育大数据中心,集成多模态教学数据,为智能答疑、测评等场景提供支撑。

4、虚拟现实与沉浸式教学改革

构建虚拟现实教学环境用于实验模拟与技能训练,节省实践资源的同时增强交互性,

AI+VR融合场景通过AI生成分析方案(如PEST、SWOT工具)与虚拟场景结合,提升学生实战能力。

5、项目化教学与企业案例嵌入

将企业真事案例通过AI技术融入课堂,进行人力资源规划的动态推演,培养学生解决实际问题的能力。

6、专业与产业精准匹配

通过人工智能专业群建设和校企合作,对接装备制造、新能源等产业需求,培养技能型人才。

毕业生立足珠三角、面向粤港澳大湾区,服务地方经济社会发展,主要在政府机构、企事业单位、社会团体、咨询服务机构等单位从事人力资源管理、人力资源服务、企业管理、行政管理、档案管理、咨询服务等方面的工作。

现有专业教师21人,外聘兼职教师3人,学校职能处室兼任指导老师5人。专任教师中,教授2人,副教授8人,高级经济师3人,博士3人,讲师12人,助教3人,全部具有硕士以上学历,具有“双师”素质的教师15人,专业课教师“双师”素质技能人才比例为50%,部分教师具有企业工作经历或海外留学背景。近四年教师团队主持省市级课题近10项,校级课题14项,科研经费超过60万;累计发表80余篇论文,北大核心以上论文12篇,CSSCI论文4篇,公开发表论文达到年人均0.73篇。教师团队有较高教学能力、科研能力、学习能力和实践能力,学历、职称结构合理。